|

|

|

|

| 棟 | 梁 | の | 作 | 風 | 解 | 説 |

|

■■ 木軸組工法 ■■ |

|

| 柱、梁、桁、筋交いなど、木製の軸組で家の骨組みをつくる工法で、コンクリートの基礎の上に土台を置き、それに柱と梁などを組み合わせる建物を指します。軸組を構成する材木は役割ごとに断面積や長さが異なります。特徴は、建物のそれぞれの長さが自由に決められるのでほかの工法よりプランニングの自由度がもっとも高く、狭い土地や変形敷地に対応できる柔軟性や、部分的な修繕・改築を行うことができます。 また、各部材をつなぐために仕口・継手などの工夫がされていますが、現在では取り付け金物を併用することで、より強い躯体がつくれるようになっています。 |

|

|

|

|

| |

|

|

■■ 継手・仕口・ほぞ ■■ |

||

| 木造建築の柱や梁などに用いられる部材と部材との継ぎ目、または、継ぐ方法を指します。材の寸法を増すために使用し、部位や用途で使い分けるため、さまざまな形状があり、継ぎ手に用いられる基本形は構造部分に対して、突付継ぎ、相决り、蟻継ぎ、そぎ継ぎなどがあります。釘やボルトなどの金物を使用せずに、直角や角度をつけて接合したものは継ぎ手と分けて仕口と言います。仕口には2つの材の角度を組み合わせたものを「組手」柱などに横架材の端部を差し込む「差し口」に分けられます。 | ||

|

|

|

|

|

|

|

| レッカーで丸梁を二階の軒桁に上げていきます。 先端部分の蟻仕口を桁に架け、木槌で打ち込んで仕上げていきます。 |

|

| |

|

■■ 規矩術(差金の術) ■■ |

||

| 木造建築の継手・仕口・構造部材の実形を曲尺の裏目を利用して、三角法の原理を用いた日本独自の設計技術です。木造建築には、その屋根形式が単なる切り妻ばかりでなく、寄棟・入母屋・宝形と四方に傾斜を持った、いわゆる四方転びで、しかも、屋根勾配に反りを持ったものがあります。これらのものを組み付けていくには、その工作の第一歩として、正確な作図が必要であり、これを部材に描いていくことを墨付け技法といいます。 内破風として装飾用に用いられます。三角形の部分に木連格子が入るものが一般的です。 土佐漆喰破風 左官工事の破風は、鏝絵や水切り瓦のように造詣の一つです。 基になる下地は大工職人が造るために棟梁の作風(デザイン)に影響されます。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

■■ 本下見板 ■■ |

|||||

| 外壁仕上げに用いられる木製横板張の総称です。真壁の外壁の土塗壁を保護するためにその上に張られることが多く、板を縦に張ったものを羽目板張と言います。 | |||||

|

|

|

|||

|

■■ 漆喰仕上げ ■■ |

|||||

| 防火性が高いのが特徴で、調湿機能も持ち、季節の変化に耐え、カビがつきにくいという性質もあります。また、遮音性や遮光性にも優れ、日本古来より使用されてきた自然素材で、気候が季節ごとに変化する日本にあった建材といえます。蟻壁漆喰仕上げ桟は桧材・下見板は杉材などが一般的です。 | |||||

|

|

|

|||

|

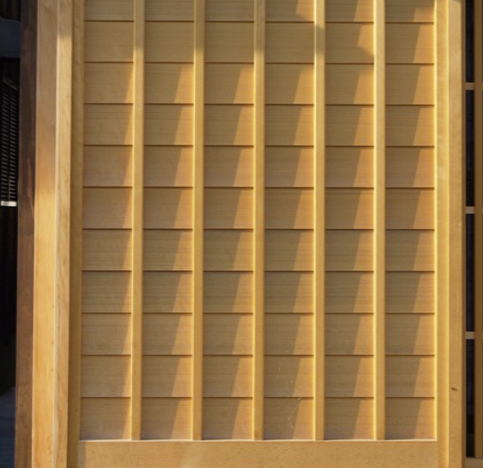

■■ 懸魚(げきょ) ■■ ■■ 格天井 ■■ |

|

|

|

| おもに神社建築の屋根に取り付けた妻飾りのひと つで、火に弱い木造建築物を火災から守るために 水と馴染みの深い魚を懸けて火伏のまじないとし、 語源は屋根に懸けた魚が由来のようです。 鶴と松の飾りは、規矩術の門戸上部に使用しました。 |

断面が2.5寸角の格縁を、格子状に組んだ天井です。伝統の技術が醸し出す耽美な桧と杉板の木目は美は芸術品です。格天井の手仕事はまさに日本伝統文化であり、規格品とは違う重厚で格調高く凝った造りの断面細工は棟梁こだわりの自信作です。 |

|

■■ 軒桁・丸桁 ■■ |

|

| 数寄屋造りの特徴である材料の素地を生かし、節目と割れ目のない良質の長い杉の木をそのまま使用します。 | |

|

|

|

|

| 杉丸太の庇桁です。写真は樹を根まで掘り込んで組み込みました。 長さは10m、根の径は70㎝ほどで、注文後に山で伐採して手配をします。 |

|