|

|

|

|

|

■ 大地震でも確かな強さの秘密 ■ |

||

|

|

|

| 阪神・淡路大震災では20万棟以上の家屋が全・半壊しましたが、そのうちの大半が1981年以前に建てられた、建築基準を満たさない地震に弱い建物だったことが判明しています。つまり、木造であることが壊れた原因ではなかったのです。 右写真は、継手・仕口など、木材の結合部は金物を使って補強しました。また、建物の隅角部には、火打ち材を入れて補強し、仕口部分をボルトで締めます。 |

||

|

■ 構造用金物で接合部をしっかりと固定 ■ |

||

|

|

|

|

■ たすき掛け筋かい入は耐震性が強い ■ |

||

|

|

|

| 現在の木造住宅は、1981年以降の新耐震設計に基づいて建築されていますが、とりわけ重視されているのが、筋かいの入れ方と梁の柱、筋かい、土台などの結合部を頑丈に固定させることです。 柱と同寸のたすき掛け筋かいに、更に金物で固定して壁を強化させます。 |

||

|

■ 鉄筋入りの頑丈な基礎を採用 ■ |

||

|

|

|

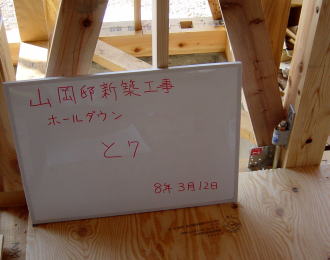

| 筋かい金物 | 鉄筋コンクリート布基礎 | ホールダウン |

|

|

| 設計、施工が基準に合っているかどうかは、一般の建主にはなかなか分かり難いものです。建てた後では確認できなので、施工時の取り付け作業を全て記録しています。 | |

|

■ 火打ち梁 ■ |

|

|

|

|

|

| 梁や胴差しなど水平部分のコーナーに三角形をつくることで端部を強めます。ハの字になるように、梁を入れて傾ぎ大入れボルト締めとしました。 | |

|

■ 鉄より火に強く、大きい梁で守る ■ |

|

| 木造住宅は地震に強く、火災になったときも、一気に燃えるのではなく、表面が炭化して断熱材の役割を果たしてくれます。表面は焦げても内部まで熱が伝わるのに時間がかかるようため、鉄のように一気に倒壊するようなことはありません。また、建築基準法では2階建て以下の木造住宅の梁の大きさについて「構造耐力上安全であるようにすべきものとする」とあります。梁のたわみ量の基準を満たしていることが大事になります。 |

|

|

||

| 建物の外周の土台に管柱を納め、柱の上のほぞに軒桁を差込ます。さらに、梁を掛けて固定して 継ぎ手、飛び梁などを足していきます。こうすることで、しっかりとした軸組工法になるのです。 |

|||