|

|

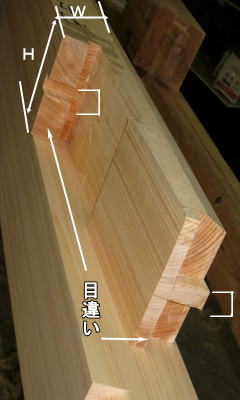

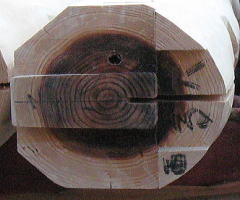

南向きの山で育った木は、陽当たりや風当たりが強く年輪の中心や間隔が川手と山手では均等ではありません。

北向きの山で育った木は、風雪が穏やかなので真直ぐに育ちます。山に入って杣木を相手に自然の厳しさを学ぶと、木の曲がりやねじれを予測して、構造用か造作用の選別の技を使いこなすことができるのです。

また、木は大地に根を下ろしているときも、伐られたあとも均一ではないため木を加工するときに刃先から伝わる僅かな手応たえを感じ、寸法の違う鑿(ノミ)を使い分けながら細工加工を描いていきます。 |

|

【墨壷】墨壷は曲尺(さしがね)、釿(ちょうな)とともに大工の「三種の神器」です。

【墨池】墨汁をしみ込ませた墨綿を入れておきます。

【糸車】糸を巻いておきます。糸が湿度などで傷まないよう風通しをよくするため、

御所車のデザインが多いです。

【壺口】糸が出る穴。糸の摩擦を防ぐために陶製や真鍮製の「すぐち」をはめます。

【軽子】先端に針がついています。

この針を木材の端部に突き刺して墨掛けや墨出しを行います。

【墨刺】墨掛けの際に線を引いたり、番付けや合印を書き込む竹製の筆です。

※筆記用具のない時代から、曲尺を定規として、墨壷、墨糸、墨刺で

部材に規矩の表現を施します。 |

|

|

|

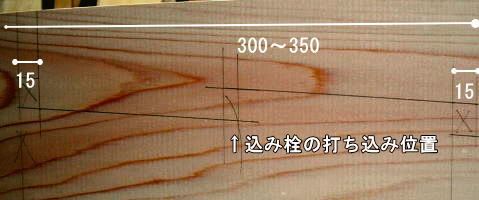

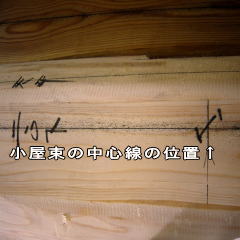

刻屋では、棟梁が木が山で育った状況を的確に判断して墨刺で墨掛けを行います。墨掛けとは、これから、割るべき部分や切り、削るべき箇所に罫示する作業のことです。製材された木材の特性には、伸び縮み、反り、割れる、狂うといったクセがあります。このような性質のため、熟練した職人の技が必要になります。

棟梁は木の癖を一本、一本読み取りながら墨付け作業を行います。 |