|

| ���y�����Ƀw�����������������܂����B�F�È䌒������͂�ł̃g�[�N�V���[���J�Â��܂����B | |

| ���̂��u�l�����\�������w���������v���W�F�N�g�v���x�������ɕύX���܂����B | |

| ���m�x�����������܂����B �w�������������낤�i���m�V���j/���m�x������ |

|

| �w���������\�z�ƍ��m���u�̕������\�z�v���R���{���܂����B ���@�@�l�����\��ӏ��w���������\�z�Ɩ̕������l����V���|�W�E�� |

|

| ���m�����q��A�����Ńw���������͌^�W���J�Â��܂����B | |

| ���܂����B�ܑ�R�̒|�ю��ō��m�����̋��͎҂�ƌ𗬉���J���܂����B |

| �F�È䌒������͂�ł̃g�[�N�V���[ | ||

|---|---|---|

| �ܑ�R�̒|�ю��Ŕo�D�̉F�È䌒������͂�Ńg�[�N�V���[���J�Â��܂����B | ||

| ���m�s�ܑ�R�|�ю��̋q�a�Ŕo�D�̉F�È䌒������͂�ł̃g�[�N�V���[���J�Â��܂����B�F�È䌒�����,1985�N�̓��q�@�ė����̂̈⑰���l��88���������炷��f��ւ̏o����\�肵�Ă��邽�߁A���Â���̕������˂̗����ł��B�u�n�鐢�Ԃ͋S����v�̎�l������������x�e�����o�D�̉F�È䌒����A�|�ю��̊C�V�ˏZ�E�A�̈�m�搶���͂݁A�i��͎R�����������ǒ����߂܂��B�g�[�N�V���[�̂��Ƃɂ́A�a���w�A�X�y�V�����Q�X�g���͂ލ��k��ł͋▋�X�^�[�Ȃ�ł͂̈�b�Ȃǐ��肾������ɂ����Ƃ����Ԃ̂Q���Ԃł����B�Ō�ɁA���ꂩ��̖��Â���Ɋ��p���Ă����������߂ɁA���_�ږ₩��F�È䂳��ɎR�������ǒ��̏���v���[���g�����Ă��������܂����B | ||

|

|

|

|

|

|

| ���̂�ύX���܂��� | ||

|---|---|---|

| |

���̂��u�l�����\�������w���������v���W�F�N�g�v���x�������ɕύX���܂����B | |

| �̈�m�u�l�����\�������w���������������v��@���m�x���ݗ����� | ||

|---|---|---|

| ���m�x����������܂����B | ||

| �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@���̈�m�u�l�����\�������w���������������v���m�x���ݗ���̂��ē��� ���̂��сA�u�l�����\�������w���������������v�𑽂��̕��̂��^���̂��Ƃɔ������܂����B����́A2001�N���琄�i���Ă���܂��H���ɁA���H����̋x�e�E�������鏬�����x�����Ă���������ł������܂��B�F���܂���̂��x���E�����͂�����܂��āA�y���H�ɂ͒n���̕��X�̂����͂ɂ��10���ȏ�̃w�������������݂���܂����B������@�ɍ���10�N�قǂ������A���E�ɂ��H�ȕH�������p�����߁A�����Â���̈ӂ�V���ɂ��A���ڑҕ������L���Ă��������ƍl���Ă���܂��B���܂��ẮA�w���������̕K�v�������������Ă������������A�V���|�W�E���y�ѐݗ�����J�Â������܂��B���������p�Ƃ͑����܂����A���Ђ��o�Ȃ��������܂��悤���肢�\���グ�܂��B �@�@�@�@���@���F�@�Q�O�O�U�N�@�X���P���@�@�ߌ�U���`�V���R�O�� �@�@�@�@��@���F�@�|�ю��q�a �@�@�@�@�i��ꕔ�j�@�u�F��E�l�Ɛl�Ƃ̎x�������̕��������v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�b�F�C�V�˘a�G�Z�E �@�@�@�@�@���V���|�W�E�� �@�@�@�@�@�́@��m�i�̈�m���z�������j �@�@�@�@�@���c�S�m���i�����Z�E�E�l������y������̕���j �@�@�@�@�@���c���Y�i�匎�H���ۑ���b�l�j �@�@�@�@�@�i�� �@�@�@�@�@�R�������i�̈�m�u�l�����\�������w���������u���W�F�N�g�v���x�������E�����ǒ��j �@�@�@�@�@�i��j�@�d�h�i�h�@�s�q�h�n�@���t��@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g��p���idrums) ���m�s�o�g�B���쌳�F���Ɏt�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������F�ibass)�j���[���[�N�ɂē������o���Ɏt�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�@���ipiano)��w�݊w���ɐh�����Y���Ɏt�� �@�@�@�@�@�i��O���j�@�ݗ��j���@�i���V��~�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������}�o���@�|�ю��O�@�ߌ�X���Q�O���@ |

||

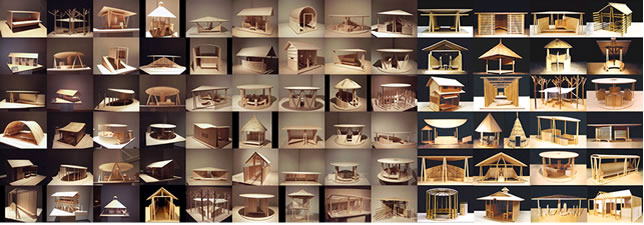

| �l�����\�������w���������̖͌^ | ||

|

||